- تحليل السياسات

- المرصد السياسي 4166

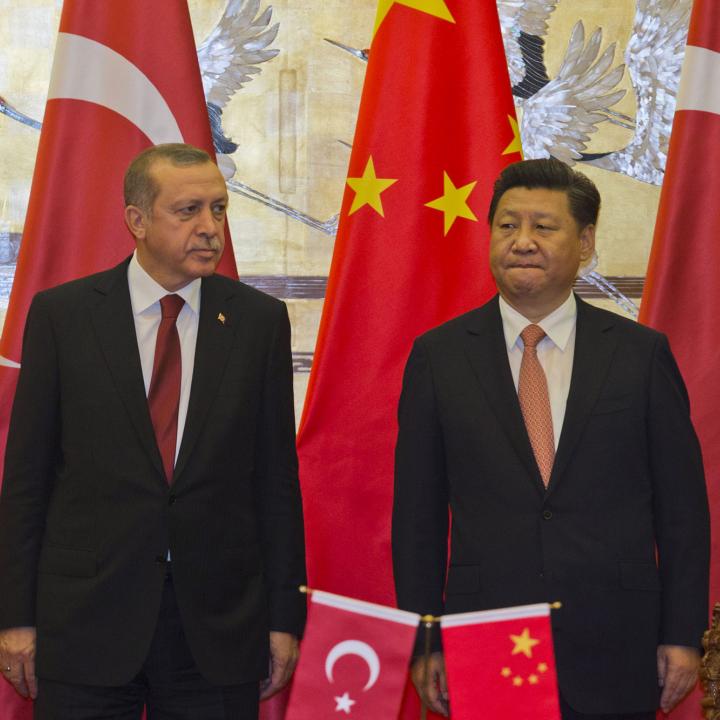

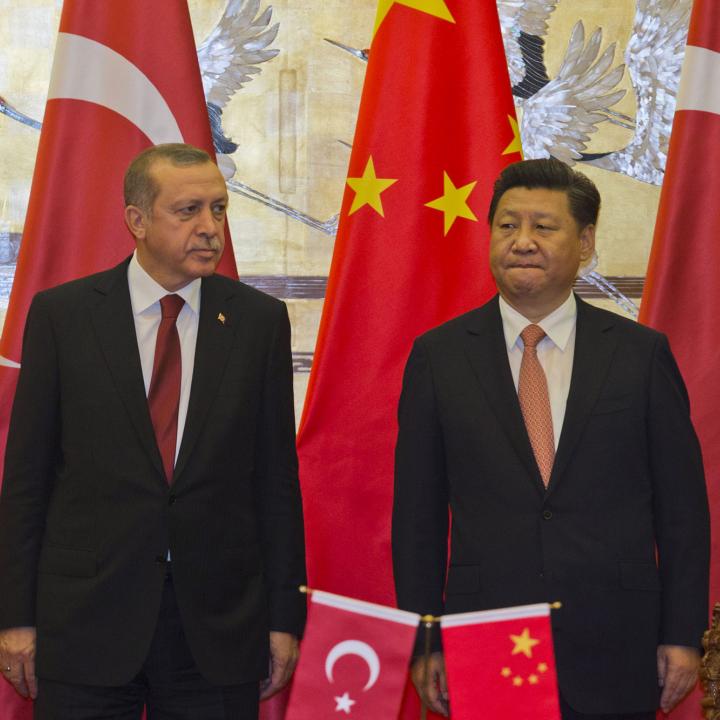

تبريد العلاقات الدافئة بين تركيا والصين

لا تزال المخاوف بشأن ملف الأويغور ومخاطر الاستثمار وقضايا أخرى تحد من العلاقة إلى درجة معينة، لكن تعزيز هذه القيود يتطلب من واشنطن ممارسة مزيد من النفوذ على عدة جبهات.

تشير الزيادة التدريجية في الزيارات التركية رفيعة المستوى إلى الصين والاستثمارات الصينية في تركيا إلى احتمال تعميق العلاقات الثنائية. ما الذي يدفع هذه التطورات، وإلى أي مدى تشير إلى ترقية كبيرة في العلاقات؟ للإجابة على هذه الأسئلة بشكل كامل وتقييم تأثيرها على السياسة الأمريكية بشأن المنافسة بين القوى العظمى وتركيا، نحتاج إلى نظرة فاحصة على العلاقة الباردة سابقاً ونتائج الجهود الأخيرة لتدفئتها.

قضية الأويغور وصقيع الحرب الباردة

خلال الجزء الأكبر من القرن العشرين، ظلت العلاقات بين تركيا والصين باردة بسبب سياسات أنقرة خلال الحرب الباردة ودعمها للأويغور. مقاطعة شينجيانغ الصينية منطقة كانت أغلبيتها تاريخياً من الأويغور الأتراك، وحصلت لفترة وجيزة على الاستقلال تحت اسم تركستان الشرقية عام 1933. لكن الحزب الشيوعي الصيني استعادها مباشرة بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949. في السنوات التالية، هرب كثير من الأويغور إلى تركيا التي تحالفت مع الولايات المتحدة ضد الصين الشيوعية. ورغم أن أنقرة أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1971، إلا أنها واصلت سياسة الترحيب بالأويغور.

اليوم، تستضيف تركيا أكبر شتات أويغوري خارج آسيا الوسطى، ويحتفظ الشعب التركي بتعاطف قوي مع هذا المجتمع التركي. نظراً لأن الصين كانت دولة بعيدة وضعيفة اقتصادياً لسنوات طويلة، استطاعت أنقرة تبني سياسة شعبية "بلا تكلفة" لدعم الأويغور، رغم أن بكين دائماً اعتبرت هذه المسألة تهديداً خطيراً لأمنها القومي. لكن صعود الصين مؤخراً كقوة اقتصادية عالمية وصعود "رجب طيب أردوغان" في تركيا أدخلا ديناميكية جديدة على العلاقة.

دخول أردوغان

منذ وصوله إلى السلطة عام 2003، أعاد "أردوغان" تشكيل الهوية الدولية لتركيا، حيث أضاف ارتباطات أوراسية وشرق أوسطية وعالمية أخرى إلى التوجه الغربي السابق للبلاد. شمل ذلك تطور العلاقات مع الصين، الذي يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل:

زيادة التجارة لكن الخلافات حول الأويغور مستمرة (2003-2010). خلال العقد الأول من حكم "أردوغان"، ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 1-2 مليار دولار إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول عام 2008، وهو ما يعكس النمو العام في الاقتصاد التركي. كما زار "أردوغان" بكين في يناير 2003 عندما كان على وشك تولي المنصب للمرة الأولى. لكن التوترات حول قضية الأويغور - بما فيها انتقادات أنقرة العلنية لبكين، والنشاط السياسي المتزايد للأويغور داخل تركيا، والاحتجاجات المتكررة أمام البعثات الدبلوماسية الصينية - منعت أي ترقية كبيرة في العلاقات السياسية. بعد أعمال شغب في شينجيانغ في يوليو 2009، اتهم "أردوغان" الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد الأويغور، ما أضعف آمال التحسن السريع في العلاقات.

الذوبان (2010-2018). مع تزايد النفوذ الاقتصادي للصين عالمياً، بدأت أنقرة في إعادة النظر في دعمها "بلا تكلفة" للأويغور، فأرسلت وزير خارجيتها إلى بكين في أكتوبر 2010 لتهدئة التوترات. خلال الزيارة، تعهد المسؤولون بـ"القمع المشترك للانفصالية والإرهاب، بما في ذلك الأنشطة الانفصالية المعادية للصين في تركيا" - وكانت هذه أول مرة تصف فيها أنقرة نشاطاً أويغورياً بأنه تهديد للصين. كما بدأت تركيا في تخفيف انتقاداتها لحملة الاستيعاب الصينية التي تستهدف الأويغور.

ازدهرت الزيارات والتعاون الثنائي سريعاً، حيث استضافت بكين "أردوغان" في أعوام 2015 و2016 و2017 و2019. كما فكرت تركيا في شراء نظام الدفاع الصاروخي الصيني FD-2000 (لكنها تراجعت بعد ضغوط من الولايات المتحدة وآخرين). في عام 2011، تقدمت تركيا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون الصينية كشريك حوار وقُبلت رسمياً عام 2013.

تبعت ذلك استثمارات صينية متواضعة في تركيا. على سبيل المثال، شاركت شركات صينية حكومية في بناء خط سكة حديد أنقرة-إسطنبول فائق السرعة عام 2014. وبعد عام، دفعت شركات صينية 940 مليون دولار للحصول على حصة 65 بالمئة من "كومبورت". وفي عام 2018، اشترت شركة التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" حصة 75 بالمئة في "تريندول"، إحدى أكبر منصات التسوق عبر الإنترنت في تركيا.

في الوقت ذاته، صنفت تركيا الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، وهي جماعة إسلامية انفصالية أويغورية، كمنظمة إرهابية عام 2017. في نفس العام، وقعت تركيا والصين معاهدة تسليم متبادل لترحيل "المجرمين والإرهابيين" - وهو وصف فسره كثيرون على أنه يشمل الناشطين الأويغور - إلى الصين. لكن بينما صدّقت بكين على المعاهدة في ديسمبر 2020، لم تصدق أنقرة عليها حتى الآن.

الأزمة النقدية تدفع نحو تحول أكبر بشأن الأويغور (2018-حتى الآن). جاء التحول الأكبر في العلاقة عام 2018، عندما دخل الاقتصاد التركي أول ركود له في عهد "أردوغان". في العام التالي، خسر مرشحوه انتخابات بلدية مهمة، ما يعني أن نجاحه الانتخابي سيتراجع ما لم يستعد الاقتصاد نموه. رداً على ذلك، بدأت أنقرة في السعي بقوة لجذب الاستثمارات الصينية مع وضع قضية الأويغور جانباً.

في يونيو 2019، سافر صهر "أردوغان" ووزير ماليته، "برات البيرق"، إلى الصين وحصل على تحويل عملة بقيمة مليار دولار. عندما حاولت أحزاب المعارضة التركية بدء تحقيق برلماني في قضية الأويغور في نفس العام، أوقفه حلفاء "أردوغان" في البرلمان. ورفضت أنقرة أيضاً الانضمام إلى دعوات لإجراء تحقيق أممي في أوضاع الأويغور في شينجيانغ. منذ ذلك الحين، حظرت تركيا الاحتجاجات الداعمة للأويغور وقيدت بشدة الأخبار الانتقادية حول معاملة الصين لهم في وسائل الإعلام الحكومية.

في يونيو 2024، زار وزير الخارجية "هاكان فيدان" شينجيانغ وأشار إلى أن المدن الرئيسية في المقاطعة كانت من بين المصادر التاريخية للحضارة التركية-الإسلامية. لكنه لم يدل بأي تصريحات علنية حول سياسة بكين الأوسع تجاه الأويغور؛ بل أعلن هو ووزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أن دعمهما المتبادل "ضد الحركات الإرهابية المسلحة التي تستهدف الصين كامل".

لماذا الاتحاد الأوروبي، وليس الصين، هو الشريك التجاري الرئيسي لتركيا

رغم هذه التحولات بشأن قضية الأويغور، لم تتحقق استثمارات ضخمة بعد بسبب شكوك الصين المستمرة حول تركيا. أولاً، يشارك المستثمرون الصينيون مخاوف الشركات الأوروبية والأمريكية بشأن ضعف سيادة القانون في تركيا على مدى العقد الماضي. ورغم جهود أنقرة لإسكات مجتمع الأويغور المحلي وتغيير موقفها العام من هذه القضية، تدرك بكين جيداً أن شتات الأويغور في تركيا البالغ 50 ألف نسمة له روابط عميقة مع الناشطين الذين لا يزالون في الصين. علاوة على ذلك، لم يصدق البرلمان التركي بعد على معاهدة التسليم لعام 2017، ما يعني أن أنقرة قد لا توافق الصين تماماً في هذه المسألة بسبب التعاطف العميق مع الأويغور بين السكان والنخب السياسية.

الملفت أنه بينما عززت السياسة الخارجية متعددة التحالفات لتركيا علاقاتها بشكل كبير مع روسيا والملكيات الخليجية في السنوات الأخيرة، تبرز الصين كالقوة العظمى الثرية الوحيدة التي فشلت تركيا في جذبها. في عام 2020، دفع كونسورتيوم صيني 689 مليون دولار لشراء حصة 51 بالمئة من أكبر جسر عبر البوسفور، جسر "يافوز سلطان سليم" في إسطنبول، لكن المراقبين لاحظوا أن هذه حصة أصغر من المعتاد. ثم جاءت التزامات أكبر من شركات السيارات الكهربائية الصينية: في نوفمبر 2024، أعلنت "بي واي دي" عن استثمار مليار دولار لبناء مصنع في مقاطعة مانيسا التركية، وفي مارس 2025، أعلنت "تشيري" عن صفقة بمليار دولار لمصنع في مقاطعة سامسون. لكن هذه القرارات نبعت من اعتبارات تجارية أكثر من تحولات سياسية - وهي وجود اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي يسمح للشركات المصنعة في تركيا بالبيع لمستهلكي الاتحاد الأوروبي دون دفع رسوم جمركية، وتهديد أنقرة في يونيو 2024 بفرض رسوم على السيارات الصينية.

في الواقع، قد تكون العلاقات التجارية توسعت، لكنها تظل ضئيلة مقارنة بحجم التجارة الإجمالي للصين، وهي غير متوازنة بشكل كبير لصالح بكين. في عام 2023، صدّرت الصين سلعاً بقيمة 45 مليار دولار إلى تركيا لكنها استوردت 3.3 مليار دولار فقط من البضائع التركية. رقم الـ45 مليار دولار بالكاد وضع تركيا في المرتبة الثلاثين من عملاء الصين. للمقارنة، قُدّرت التجارة الأمريكية-التركية في ذلك العام بـ39.6 مليار دولار، وهي قريبة من إجمالي الحجم الصيني-التركي لكنها أكثر توازناً بين الواردات والصادرات. بينما استمر الاتحاد الأوروبي في الهيمنة، حيث صدّرت تركيا حوالي 118 مليار دولار من البضائع إلى الكتلة واستوردت 134 مليار دولار.

أنقرة أيضاً محبطة لأن الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني لا يزال محدوداً. في عام 2024، جذبت تركيا 11.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن دول الاتحاد الأوروبي شكلت 55 بالمئة منه، بينما لم تكن الصين حتى بين العشرة الأوائل (حصة الولايات المتحدة البالغة 10 بالمئة كانت الثالثة بعد هولندا وألمانيا).

التأثيرات على السياسة الأمريكية

وضعت النتائج المخيبة للآمال من محاولات تأمين الاستثمارات الصينية العلاقات التركية مع بكين على مفترق طرق، حيث تتساءل أنقرة عما يمكنها فعله لتعزيز العلاقة المالية. في الوقت نفسه، تشهد العلاقات التركية مع الولايات المتحدة نهضة بسبب إنجازات "أردوغان" الكبيرة لإدارة "ترامب" (مثل المساعدة في إنهاء الحرب في سوريا) وعلاقته القوية مع الرئيس "ترامب". وصفت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 الصين بأنها شريك تجاري "مفترس" وتهديد فريد لأمريكا، بينما تعتبر الإدارة تركيا قوة متوسطة يمكنها أن تؤثر بشكل أكبر من حجمها.

هذا يفتح مجالاً للتعاون بين أنقرة وواشنطن عالمياً في قضايا متعددة تؤثر على المنافسة بين القوى العظمى. إذا استمروا في تعميق علاقاتهم - خاصة من خلال المضي قدماً في مبيعات طائرات إف-35 - فإن هذه الفرص ستتسع وتتزايد. على المدى القريب، يمكن لواشنطن التركيز على ما يلي:

• الشراكة مع الشركات التركية للمنافسة في الأسواق الأفريقية والجنوب العالمي. بنت المنظمات غير الحكومية التركية وشركات الدفاع والبناء حضوراً قوياً في عدة دول أفريقية والجنوب العالمي الأوسع. ترى أنقرة الآن فرصة لدمج هذه القوة الناعمة مع المؤسسات المالية الأمريكية للمنافسة ضد النفوذ الصيني المحلي. في السنوات الأخيرة، اعتبرت الولايات المتحدة الشركات الخليجية شركاء الخيار الأول للمشاريع في أفريقيا؛ وتتوسع أيضاً العلاقات السياسية والمالية لتركيا مع دول الخليج، ما يمكن أن يسمح بشراكات ثلاثية (بما في ذلك مع الإمارات العربية المتحدة، رغم المنافسة التركية-الإماراتية على بعض الجبهات). لدى أنقرة أيضاً قدرات عسكرية تقدمها في منطقة الساحل وما حولها، بما في ذلك معاهدات دفاع حديثة مع النيجر ومالي ووجود عسكري في ليبيا (حيث يضعف الدعم التركي لحكومة طرابلس المعترف بها أممياً الدعم الصيني لقوات "خليفة حفتر" في الشرق).

• البحث عن أرضية مشتركة حول دعم مجتمعات الأويغور في الولايات المتحدة وتركيا. باستثناء دول آسيا الوسطى، تستضيف الولايات المتحدة ثالث أكبر شتات أويغوري في العالم بعد تركيا وألمانيا. لذلك يجب على واشنطن التعاون مع أنقرة في برامج دبلوماسية عامة وأكاديمية محتملة لدعم حقوق الأويغور عالمياً. إذا بدا المسؤولون الأتراك مترددين في متابعة مثل هذه المبادرات خوفاً من إغضاب بكين، يمكن للمسؤولين الأمريكيين الاستناد إلى العلاقة القوية بين الرئيسين "ترامب" و"أردوغان".

• استخدام العلاقة القوية بين ترامب وأردوغان لضمان "حياد مؤيد للولايات المتحدة" من تركيا بشأن السياسة الصينية العالمية. رغم أن مصلحة أنقرة الذاتية تجعلها أكثر حرصاً على التوافق مع واشنطن تجارياً في مناطق مثل أفريقيا، إلا أن رد فعلها الطبيعي على التصعيد المحتمل بين الولايات المتحدة والصين في شرق آسيا سيكون البقاء بعيداً. كقوة متوسطة، هدف تركيا هو الحفاظ على علاقات عملية مع كلتا القوتين العظميين. لكن من خلال الاستفادة من العلاقة القوية بين "أردوغان" و"ترامب"، يمكن لواشنطن على الأرجح إقناع أنقرة على الأقل بتبني حياد مؤيد للولايات المتحدة بشأن قضايا شرق آسيا، ودعم الولايات المتحدة سياسياً عند ظهور صدامات مع الصين حتى لو بقيت على الهامش عسكرياً. يجب على إدارة "ترامب" أيضاً الاستعانة بكوريا الجنوبية واليابان للمساعدة في مواءمة أنقرة بشكل أوثق مع واشنطن فيما يتعلق بمسائل مثل المواقف الصينية تجاه تايوان، حيث أن كلا الحليفين لهما علاقات اقتصادية وسياسية ودفاعية عميقة مع تركيا.